|

|

前文:

<hr/>从朝鲜战争的突然爆发,到设置东北边防军,再到入朝第一次作战,这期间间隔了仅仅四个月。在这四个月的时间中,大量的部队需要完成从生产到战时的一系列工作,军事训练也不可避免得被一再挤压,很多部队出现了训练严重不足的情况。本文将简要分析志愿军入朝前期的军事训练情况。

一、四野

1、“生产队”与“战斗队”

尽管第13兵团作为国防机动部队于1950年初集中时,中央军委要求要一手抓战备训练,一手抓生产,但各级领导机关在执行过程中,怕生产搞不起来,而一再给部队生产任务加码,“从而出现了拼命搞生产而忽视战备训练的现象”,[1]军事技术和战术水平普遍不高。为了完成生产任务,部队不得不大量动用在编的马匹和车辆,结果造成了在编马匹瘦弱,车辆损坏严重。[2]

十三兵团的政治部主任杜平就回忆道:”我当时曾向总政罗荣桓主任写了个电报,总结了部队这段工作的经验教训。我在报告中说:部队生产任务不能过重,一定要保持常备不懈。前一段,我们在生产中采取拼命主义,不仅使战士的体力过分消耗,武器装备受到严重损失,而且使部队的思想、作风、组织纪律性都受到了很大的削弱。”[3]

周恩来后来在听取边防军工作汇报时,曾尖锐地批评说:“我们的部队有些不是战斗队而只是生产队了。武器损坏或生锈,许多装具器材用去生产,现在要拿去作战,什么都要修理或补充。”[4]

2、军事训练[5]

沈阳军事会议详细分析了边防军部队的状况,结合新的作战任务,确定了迅速改变部队状况,,在短期内完成战前准备的具体措施。决定:8月19日之前,各部队进行政治动员和教育;从8月20日开始,转入军事训练。装备和编制的调整工作,与政治动员和军事训练同时进行。

(1)情况分析

第13兵团通过开会研讨,确定了未来在朝鲜的主要作战形式:山地进攻战

沈阳军事会议结束之后,第13兵团进一步研究了部队未来作战任务,认为部队赴朝鲜作战,主要应该抓住美军怕截断退路和过分依赖技术装备的弱点,根据朝鲜多山地、河流的特点来确定部队的作战样式。根据敌我力量对比等主客观条件,部队未来的作战行动,将主要是山地进攻作战。因此一切装备、编制都要适应这一要求,军事训练也应突出这方面的内容。

在朝鲜的作战方法主要为:迂回、渗透、切断和包围

关于作战指导,他们认为:在朝鲜对美军作战,如正面进攻,则非常容易打成消耗战或击溃战。所以一定要强调实施广泛的机动,同时迅速展开优势兵力一下压倒敌人,尤其要突出迂回、渗透、切断和包围。万一受到地形的限制,兵力无法充分展开,则要强调梯次和纵深配备,保持充足的连续突破力。

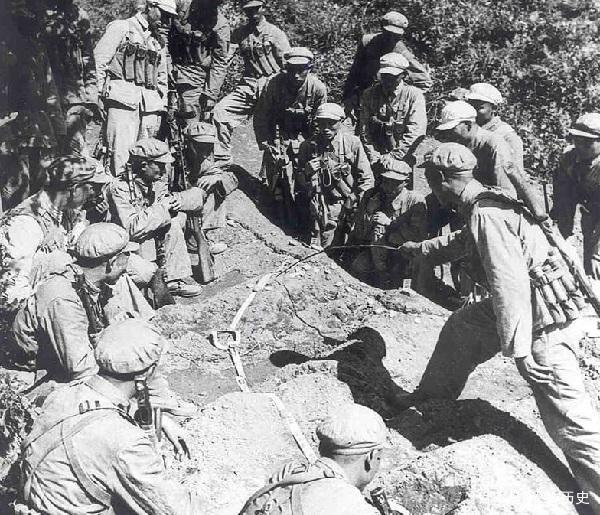

根据这一分析和结论,第13兵团在部队训练中非常强调进行山地作战的教育和训练,要求干部研究和掌握山地作战的战法,部队每天都要进行爬山训练。

(2)干部训练

十三兵团将军事训练分为干部训练和部队训练两个部分。首先是边防军师以上干部和机关干部的教育,以学习和讨论为主,主要内容是联合兵种协同作战一般原则和知识。

以第13兵团司令部为例,研究的主要内容是协同动作的基本原则,内容包括:“协同作战目的是为了保证同时向纵深打击敌人;一切以步兵的利益为主;各兵种相互支援、相互了解;确实检查、不间断的通信联络;进攻中的保障工作;指挥所的组织与开进;警戒与结合部的保障;后勤&#34;等。

团以下干部的教育采取轮流集训的方法进行,从9月1日开始。分作两个部分:团、营干部集训由军组织,连、排干部集训由师组织。如第40军,团、营干部集训班和连排干部集训班均开办了两期,第1期6天,第2期9天,共集训团、营干部177名,连、排干部1201名。团以下干部集训的重点内容,是如何组织队属和配属的兵力、火力,其中连、排干部侧重于对“一点两面”’四快一慢”“四组一队”“三猛战术”“三三制”等第四野战军传统战法的学习和研究,团、营干部则侧重于“三种情况三种打法&#34;和合同战术,主要是步炮协同战术。

(3)部队训练

部队训练包括技术训练、战术训练和防空、反坦克教育四个部分。分作两期进行,第一期从8月20日到9月10日,主要进行班以下战术训练和单兵射击、投弹、爆破、土工作业基本技术训练,以及反坦克、防空教育,重点是班长和单兵的训练。第二期训练从9月11日开始,到10月2日结束,以排、连、营进攻战术训练为主要内容,其中以排、连战术为重点,同时利用早晚的时间继续复习和巩固各种技术。

在部队训练之中,13兵团表现出非常高的正规化和制度建设水平,首先开会制定训练计划,接着建立了训练指导委员会、干部训练队、训练机构和制度等等。

在技术、战术训练中,各部队为保证训练的顺利进行,均在训练前进行了周密准备,首先召开营以上干部会议,传达任务;然后根据训练内容,结合部队的实际情况,分门别类地研究制定详尽的训练计划。在组织方面,主要抓了四项工作,一是自上而下地建立了训练指导委员会,二是普遍建立了干部训练队,三是对各技术兵种分队分别组织了集训,四是建立了严格的训练检查机构和制度。

同时,各个部队相当重视实兵演习:

以39军为例,“刚回到116师当师长的汪洋,研究了美国军队的战术特点,亲自组织了一次成功的营进攻的战术训练在全师作示范演习,把指挥员的战术水平提高了一步。汪洋还研究第二次世界大战中,苏联红军对于打坦克的问题解决得比较好,于是在全师掀起了用炸药包、爆破简打坦克的训练热潮。”[6]

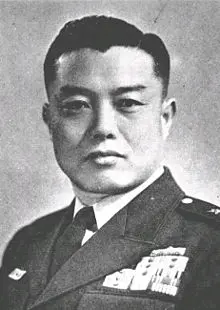

116师师长汪洋

第40军的连排干部集训,则以演习的方法为主。如第118师先以两天对干部授课,然后以一天时间看地形,现地拟定作战想定,以两至三天的时间,由受训干部担任指挥员,进行连排进攻实兵演习,最后一天再集体作讲评

第一期训练结束时,新战土成分较多的第42军,步枪对100米固定靶射击成绩,达到了83.6%以上命中。第40军第357团的投弹成绩,原来有335人不过30米,经过训练后这些人大部分达到了30~40米的成绩。第38军第112师的熟练爆破手达到了40%~50%。

(4)总结

四野十三兵团利用集结的两个多月时间,利用各种手段得出色的完成了军事训练,让部队的技战术水平相比之前有了恢复甚至略有提升,“从总体上说,边防军的训练基本达到了要求。技术方面,现有手中武器一般的由生疏达到了较熟悉,技术也提高了一步,土工作业的成绩最大。战术方面,营团干部明确了战术思想,连以下战术动作比较熟练,能结合地形灵活变换队形。”[7]

整个运动战期间的志愿军部队,四野十三兵团是训练时间最长、训练项目最完善、最体系化的部队,充分展现了四野较高的正规化建设水平与丰富的大练兵经验。

但值得注意的是,由于主要是恢复性训练且时间仅有两个月,十三兵团仍存在相当多不足的地方。如反坦克训练,39军发动集体讨论研究坦克弱点,甚至42军找了几辆关东军的旧坦克作为反坦克训练道具,但是部队仍觉得反坦克训练不够充分,“但从总体上讲,部队的反坦克教育由于没有坦克和缺乏反坦克武器,因此虽然学习了一些基础知识和动作,但多是抽象的东西。”[8]

再比如防空问题,“防空教育是最大的问题。部队只是对敌机的威力有所了解,而认为对付其方法很少。尽管强调要以积极的对空射击和严密的伪装进行防空,但普遍反映用步兵火器打飞机没有把握,打起仗来无处可躲。所以感到:对付敌坦克尚可拼命,用炸药、汽油瓶、爆破筒抵挡一阵,对飞机则无可奈何。因此,对敌机基本上仍持恐惧心理。”[9]

部队对存在的问题总结道:“缺陷在于火器的应用射击和间接射击技术不尽如人意。战术训练,营以上部队作战中的协同指挥解决得不太好,特别是步炮协同较差,指挥员的能力与水平有待于提高。部队的反坦克教育初见成效,敢于同敌坦克作战,而防空教育则差距甚远,对付敌机除了隐蔽之外,几乎没有其他有效的方法。这些在志愿军运动战阶段的作战中都得到了充分的反映。”[10]

二、其他部队

尽管四野十三兵团的训练存在诸多不足,但相比运动战其他入朝部队,十三兵团的训练和准备已经是相当充分了。其他运动战期间的入朝部队训练严重不足,甚至有的部队干脆连整训都没有。

以66军为例,杨成武在某军会议上就提及66军到了鸭绿江边才知要入朝作战:“那天,第六十六军是14时接受的任务,当天18时就登车出发,只有4小时的准备时间。当时,许多部队在农场劳动,他们放下农具就登车,直达鸭绿江。这时大家才知道是出国参战。由于仓促,部队补充时共计2.7万余人,天津留下了6000 余人,问题很多,思想很乱,第一次战役没有打好。”[11]

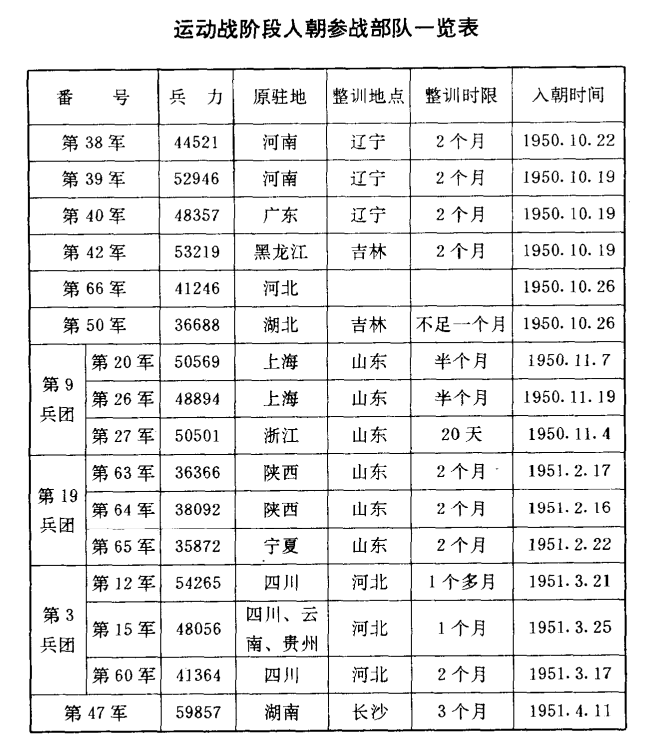

以下简要总结非十三兵团的志愿军部队的战前准备情况。自1950年10月19日志愿军首批部队入朝,到1951年6月10日运动战阶段结束,先后有16个军的野战部队赴朝参战。除首批入朝的4个军外,运动战阶段先后入朝的共12个军,其中第47军基本未参加作战,其余11个军从入朝顺序说,可分作两批:第50、第66军和第9兵团3个军可算作第二批入朝参战部队,第19兵团3个军和第3兵团3个军为第三批入朝参战部队。这些部队的战前准备程度也各不相同。具体可分作下列几种类型:[12]

运动战入朝部队一览表

(一)紧急集中,未经整训即入朝参战。第66军属此类型。

该军原无赴朝作战任务,部队分布于天津等地承担生产任务。首批志愿军部队入朝后,依据战场情况决定转入运动作战,主力集中于清川江以北山地寻机歼敌,而阻击沿西海岸向新义州进犯的美、英军的部队力量不足。军委于10月23日紧急命令第66军入朝参战。该军在一昼夜内收拢部队登车北上,于10月26日过江参战。由于时间紧迫,部队的入朝动员、战斗编组均在开进途中进行,甚至集中保管的武器弹药也是在列车上进行调配、分发、擦拭、检修的。思想和物质缺乏准备,直接影响了该军的初期作战。

(二)变换任务,短暂整训,提前入朝参战。第9兵团属此类型。

该兵团原确定为解放台湾的主攻部队,一直在进行渡海登陆作战的训练。9月7日正式解除解放台湾任务,转为边防军二线部队。原计划在山东整训3个月,尔后移驻东北边境地区继续整训一个时期,再赴朝作战。结果移驻山东后仅进行了半个月的整训即北上东北,而且在北上途中,又奉军委命令直接开赴朝鲜长津湖地区作战,下达任务是在沿途车站拦车进行的。部队对战区情况了解和物资服装准备严重不足。这一切是该兵团在长津湖地区作战中冻饿交加,非战斗减员严重,未能全歼被分割包围之敌的重要原因之一。

(三)任务多变,分合频繁,顺序入朝参战。第50军属于此类型。

该军是10月上旬编入边防军序列陆续到达东北边境地区的。最初的任务是守卫边防,并准备改编为新式炮兵部队。但由于朝鲜战场作战的需要,该军先是以一部兵力执行战勤任务,复以一部兵力入朝协同第40军合击进至楚山之敌,最后军主力入朝阻击美英军北犯,并参加了追击逃敌的作战。该军在人员未及整训,装备未予补充加强的情况下,即投入作战,故在第一、第二次战役中均出现了作战不理想的现象。

(四)短期整训,补充加强,提前入朝参战。第19兵团属此类型。

该兵团整训之前,有两个军刚结束或正进行秋收生产,1个军在修建天水、宝鸡铁路。1950年11月,部队开始东移兖州进行整训,在两个月中,共补充兵员2.3万余人,轻武器全部换成苏式装备,火炮也得到加强。可以说,在运动战阶段入朝的各部队中,第19兵团的准备是最充分的。但由于战事紧迫,该兵团的整训也没有达到原定的3个月时间,在2个月时即提前出动。

(五)临时编组,短期整训,提前出动。第3兵团属此类型。

该兵团部队来自原第二野战军3个兵团6个军的不同建制单位。集中前分散于川、滇、黔、康各省担负剿匪、修路任务,并承担了繁重的地方工作。受命后,临时集中编组部队转入整训。兵团领率机关由第4兵团机关大部、第3兵团一部合编而成。在司令员兼政委陈赓(原第4兵团主官)因病未到职的情况下,王近山、杜义德、王蕴瑞等原第3兵团干部对以第4兵团机关人员为主组成的兵团机构不太熟悉。

而且,兵团机构到1951年3月16日方正式成立,此时部队已开始渡江入朝了。部队的情况也是如此,第12军为原第12军两个师加第11军1个师又1个团编成,军首长由第11、第12军首长分别担任。第15军由原第15军两个师、第10军1个师编成。第60军由原第60军两个师和第61军1个师编成,军长由第61军军长担任。该军第179、第180师的兵员质量因合编了国民党起义的第95军发生了很大变化。以第179师为例,全师整编后共1.37 万人,起义人员有6659人,占总人数的将近1/2。第180师的情况也大致相同,而且两个主力团团长已调走,使指挥力量有所下降。该兵团移防华北转入整训之后,整顿了思想,改善了装备,进行了有针对性的训练,战斗力有所恢复,但也是提前结束整训赴朝作战的。

三、实战表现

一切的军事训都需要落实到实战之中,军事训练的短缺也一并反应到了实战里。由于材料的匮乏,目前就先谈问题比较多的九兵团、三兵团。

1、存在的问题

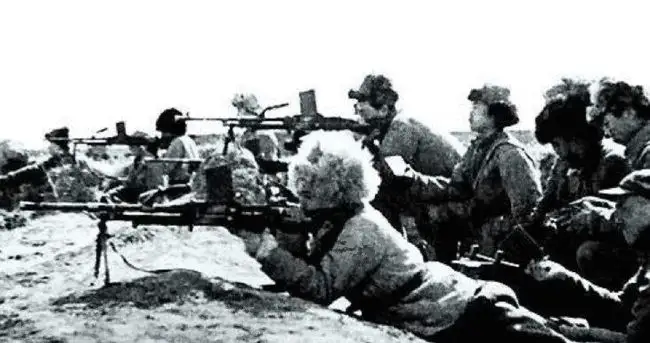

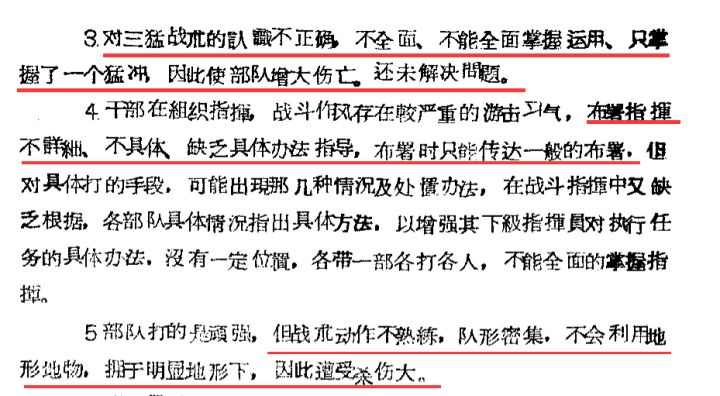

首先是三野九兵团,在长津湖战役以后,九兵团27军79师235团(济南第一团)进攻时一拥而上,不讲究队形还大喊大叫:

在队形上,2、3排虽展开,但班的队形均很拥挤,有的班(如1、2班)根本未展开,即一拥而上,在攻击上更未能以秘密,迅速,突然发挥手中火器接近敌人,而是一起发起攻击,即是全班,全排大喊大叫的不讲队形的一拥而上,干部战士均认为一接近敌人,一排子弹手榴弹冲上去就解决问题了,所以除手榴弹冲锋枪外,战士有的将步枪扔掉,只用手榴弹,步枪很少射击,结果遭敌手榴弹及突然 之短促火力即无法应对,被迫就地卧倒在敌手榴弹投掷范围内(距敌仅20余米),3个排均是如此,再遭敌零星榴弹之杀伤,造成过大伤亡。

干部事先不做侦查,不安排任务细节,进攻组织也很盲目,部队未展开就一拥而上:

不根据敌情地形盲目的指挥部队攻击,营、连、排下达任务不具体不明确,营给连,连给排的任务,均是告诉“前面山上有敌人,你们坚决打上去”,连排干部接受任务后,也不很好观察敌情地形,即盲目指挥攻击,如1排上去,副连长在后面才上来,尚未了解情况,即催促部队赶快打上去,排长即令部队往上突,结果部队未展开,即一拥而上,1、2班往上突,三班尚不了解情况亦跟着突,遭敌重大杀伤。

27军81师《咸南战役总结报告》:

《彭军长在军党委扩大会上关于 朝鲜咸南战役新典里、柳潭里战斗基本总结报告(27军司令部)》:

其实这是华野很多部队的老毛病了,陈毅在1948年年初就批评过华野的部队军事训练不足、正规化程度低:“由于我军多是翻身农民,他们参军没几天,就拿枪打仗,没有经过正规训练。因为中国人民战争的残酷性,天天要打仗,没有时间训练,步兵战术、战斗动作、内务条令我们都没有研究,更谈不到按步兵操典上所说的去做,甚至连军语也不懂,作报告就是一套“精神训话”,什么“英勇杀敌,打倒蒋介石美帝国主义等”。”[13]

“我军勇敢固然好,就是一排排的集团冲锋,当把敌人冲下去时,牺牲的人也是一排排的。这种冲锋一遇到顽强的敌人,伤亡就更大,说明我军没有很好的战术是不行的。”[14]

一些被俘虏的国民党官兵在成为骨干以后,要求要改变这样的风气。”我们俘虏的国军士兵,现在有的已当上了排、连长。他们有一个普遍的呼声,要求我们改善指挥。说:&#34;你们的指挥是‘肉弹主义’,采用集团冲锋、英勇固然好,就是要多死人。”[15]

在之后的济南战役中,许世友也提到攻城部队队形密集,技战术水平欠缺。“部队伤亡较大,中下级干部指挥能力较弱,不讲究战术,战士基本动作不熟练,以致队形密集。突破内城后,有些部队均想抓一把,七八路密集部队拼命向里挤,部队混乱,突破口挤满队伍,敌机一个弹伤亡七八十。同时由于队形密集,遭敌机及炮火杀伤占总伤亡:数百分之七十至八十。内城中,三次四次未奏效,专凭猛打猛冲,不讲战术,以致增加伤亡。”[16]

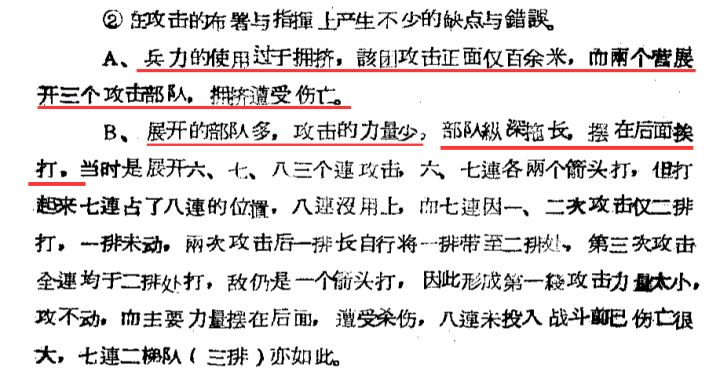

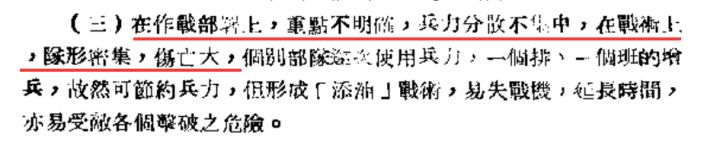

其实不只是三野九兵团的部队是这样,二野三兵团和华北十九兵团的情况也没有多么乐观。彭德怀就在三兵团的会议上指出部队普遍存在蜂拥冲锋的情况。“一是不善于组织火力,不讲究战斗队形,特别是接敌运动常遭受不应有的损失,不善于利用地形、地物,隐蔽接近敌人,单凭勇敢(勇敢是战胜敌人之主要条件,不是唯一条件),蜂拥冲锋,因之伤亡大,攻击受阻时,使被包围之敌乘机突逃。此种教训不是几次而是几千次的重复。”[17]

在战斗中“很多下层干部怕部队不好掌握,不敢使部队疏散开,战士则严重的表现了群胆(不能怪战士)干部在停止或运动中缺乏具体指挥和划分地区,使队形拥挤疏散不开。加上运动道路选择不适当,一遭敌人火力射击伤亡即大、结果仍不便掌握而形紊乱。所以我们很多攻击部队,未到冲锋位罩,即伤亡近半就是这个原因”。(65军检讨)这种现象是相当普遍存在的,是值得注意的一个问题。[18]

我们可以见到,志愿军各个部队在运动战期间暴露了很多技战术问题,如果有更充足的训练,可以避免很多问题。尽管未掌握十三兵团技战术方面的材料,但我认为在实战中十三兵团也一样存在类似的技战术问题,只不过由于训练更充分,所以实战反应出的问题相对较少罢了。

而值得一提的是九兵团各部队在入朝前已经上海整训了长达一年时间,虽然主要训练登陆作战,没有像十三兵团那样训练山地作战,但在长津湖战役的技战术表现实在是不应该。关于九兵团在上海整训一年的情况还有待进一步研究。

2、对比

这里通过一个例子,对比一下其他部队和四野十三兵团在实战水平上的差距。十三兵团的第40军在第五次战役被40军被划入第九兵团,在第一阶段的攻势进行穿插作战。第40军位于金化东南之福柱山、六丹里地区,任务为歼灭南朝鲜第6师全部或大部,打开战役缺口,割裂东西线敌军联系。战役发起时,沿多木里,实乃里插断南朝鲜第6师,歼其一部或大部,得手后即插至加平、春川间阻敌西援,保证第20军、第27军左侧翼安全。[19]

4月22日黄昏,第40军部队在打退敌人进攻之后,第一梯队2个师对敌发起反击。在118师的猛攻下,第6师团第2联队防线仅3个小时即宣告崩溃。随后第19联队由于被孤立,也跟随第2联队逃跑,118师迅速突破南朝鲜第6师团防线。

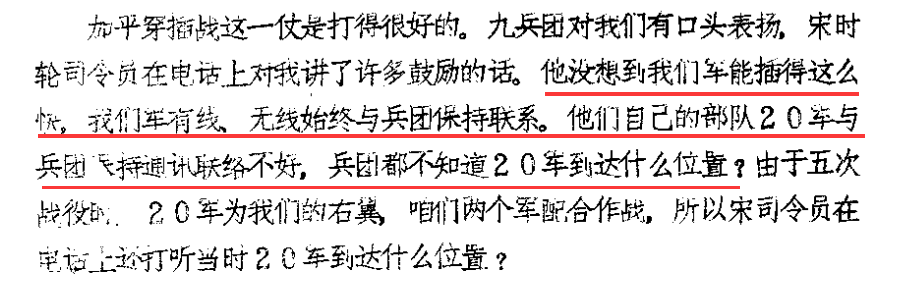

4月23日,第40军主力继续发展进攻。第118师先头营第354团第3营,在敌军密集的空中火力和炮火封锁下,翻越海拔1000余米的霄云砚,沿途打垮敌人5次阻拦,歼灭美第24师,南朝鲜第6师团各一部,以每小时近8公里的速度前进,于24时插至加平东北的沐洞里,到达了指定地点,胜利完成战役割裂任务。[20]

这次战斗40军表现非常出色,40军成为第一阶段唯一完成预定任务的部队,其中118师的“加平穿插”创造了志愿军8小时穿插60公里的速度记录。40军的迅速穿插和优秀的通信业务水平,让九兵团司令员宋时轮相当惊讶。[21]

第6师团师团长张都暎

而被40军迅速击溃的韩军第6师团也有颇有来头。在开战初期,韩军第6师团在春川地区成功抵挡住了人民军的进攻,获得了“春川磐石”的美誉。在第五次战役第二阶段抵挡住了63军的攻势,并对63军进行了反扑。在1951年下半年,先后击败了志愿军67军、68军,战斗力在韩军中名列前茅。

参考

- ^杜平:《在志愿军总部》,16页,北京,解放军出版社,1989。

- ^军事科学研究院历史研究所:《抗美援朝战争史》(第一卷),91页,2000年

- ^杜平:《在志愿军总部》,9页,北京,解放军出版社,1989。

- ^军事科学研究院历史研究所:《抗美援朝战争史》(第一卷),91页,2000年

- ^本小节内容如无特殊说明,均来自军事科学院历史研究部:《抗美援朝战争史》(第一卷),军事科学出版社,2000年,第99页-105页

- ^吴信泉:《朝鲜战场1000天:39军在朝鲜》,辽宁人民出版社,2009年,第11页

- ^军事科学研究院历史研究所:《抗美援朝战争运动战若干问题研究》,第28页

- ^军事科学研究院历史研究所:《抗美援朝战争运动战若干问题研究》,第27页

- ^军事科学研究院历史研究所:《抗美援朝战争运动战若干问题研究》,第28页

- ^军事科学研究院历史研究所:《抗美援朝战争运动战若干问题研究》,第28页

- ^杨成武:《杨成武文集》,解放军出版社,《在某军连以上干部及战术训练班全体学员大会上的报告》,第58页

- ^军事科学研究院历史研究所:《抗美援朝战争运动战若干问题研究》,第32页-35页

- ^《陈毅传》编写组:《陈毅军事文选》《华东一年来自卫战争的初步总结》,第429页,1992年

- ^《陈毅传》编写组:《陈毅军事文选》《华东一年来自卫战争的初步总结》,第429页,1992年

- ^《陈毅传》编写组:《陈毅军事文选》《华东一年来自卫战争的初步总结》,第411页,1992年

- ^军事科学院《许世友军事文选》编写组:《许世友军事文选》—《济南战役的主要特点及经验报告》,第273-274页,2011年

- ^彭德怀传记编写组:《彭德怀军事文选》 — 《关于几个战术问题》 第424页,1988年

- ^《抗美援朝战史学习参考材料》选文《第五次战役作战中几个问题的材料(仅参考用)》

- ^军事科学研究院历史研究所:《抗美援朝战争史》(第二卷),312页,2000年

- ^军事科学研究院历史研究所:《抗美援朝战争史》(第一卷),314页,2000年

- ^《志愿军第40军加平地区穿插战斗后勤工作基础资料汇编》—《访问温玉成(原40军军长)同志的纪要》

|

|